Les élections régionales au Cameroun : mécanismes, enjeux et perspectives de la décentralisation

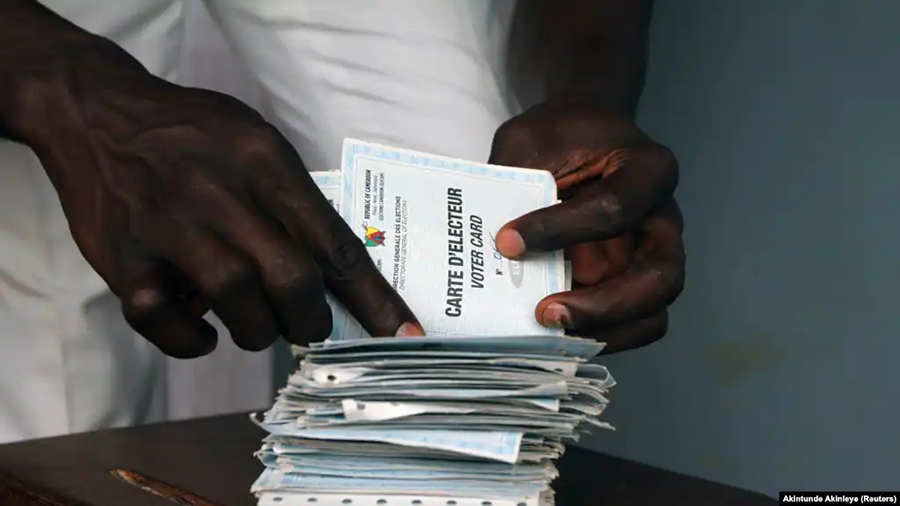

Les élections régionales organisées au Cameroun le 6 décembre marquent une étape institutionnelle majeure dans le processus de décentralisation engagé depuis la réforme constitutionnelle de 1996. Longtemps différée, cette consultation électorale vise à mettre en place les Conseils régionaux, organes politiques censés incarner la gouvernance locale et renforcer la participation des citoyens à la gestion de leur territoire. Dans un contexte marqué par des tensions sociopolitiques, notamment dans les régions anglophones, et par une centralisation persistante du pouvoir, ces élections soulèvent des interrogations sur leur portée réelle, leur fonctionnement et leur capacité à transformer les dynamiques territoriales.

Cadre juridique et institutionnel

La décentralisation au Cameroun repose sur plusieurs textes fondamentaux :

• La Constitution du 18 janvier 1996, qui consacre la création des régions comme collectivités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

• La loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

• Le Code général des collectivités territoriales décentralisées (2020), qui précise les compétences, les modalités de fonctionnement et les mécanismes de financement des régions.

Les élections régionales permettent d’élire les membres des Conseils régionaux, composés de 90 conseillers par région, dont :

• 70 conseillers élus par les conseillers municipaux au scrutin de liste.

• 20 représentants des chefs traditionnels, désignés par leurs pairs selon des modalités propres à chaque région.

Ce système de suffrage indirect confère aux élus locaux (maires et conseillers municipaux) le rôle d’électeurs, ce qui limite la participation citoyenne directe et renforce le poids des partis politiques dominants dans les collectivités locales.

Fonctionnement des Conseils régionaux

Les Conseils régionaux sont des organes délibérants chargés de :

• Planifier et coordonner le développement régional : infrastructures, éducation, santé, agriculture, environnement.

• Gérer les ressources financières régionales, notamment à travers le budget régional, les dotations de l’État et les recettes propres.

• Promouvoir la gouvernance locale, en lien avec les autorités administratives déconcentrées (gouverneurs, préfets) et les acteurs traditionnels.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un statut spécial est prévu, avec la création de Conseils exécutifs régionaux et de Assemblées régionales, dotés de compétences renforcées en matière de culture, d’éducation et de justice coutumière. Ce dispositif s’inscrit dans la réponse institutionnelle à la crise anglophone, bien que son efficacité reste sujette à débat.

Enjeux politiques et socio-économiques

Les élections régionales cristallisent plusieurs enjeux majeurs :

Renforcement de la décentralisation

La mise en place des Conseils régionaux vise à concrétiser le transfert de compétences de l’État central vers les collectivités territoriales. Cela suppose une réelle autonomie administrative et financière, ainsi qu’un renforcement des capacités locales.

Réduction des tensions territoriales

Dans les régions anglophones, la décentralisation est perçue comme une réponse aux revendications identitaires et politiques. Toutefois, l’absence de dialogue inclusif et la persistance des violences remettent en question l’impact réel de ces réformes.

Amélioration de la gouvernance locale

Les Conseils régionaux peuvent favoriser une meilleure prise en compte des besoins locaux, une planification territoriale plus cohérente et une responsabilisation des élus. Cependant, le manque de transparence, la faible implication citoyenne et la politisation des instances locales constituent des obstacles majeurs.

Développement territorial inclusif

La régionalisation peut stimuler des politiques publiques adaptées aux spécificités culturelles, économiques et environnementales de chaque région. Elle ouvre la voie à une valorisation des initiatives locales, à une meilleure mobilisation des ressources et à une diversification des partenariats.

Malgré leur importance théorique, les élections régionales au Cameroun suscitent plusieurs critiques :

• Suffrage indirect : l’exclusion des citoyens du processus électoral affaiblit la légitimité démocratique des conseillers régionaux.

• Concentration du pouvoir : le rôle prépondérant du ministère de l’Administration territoriale et des gouverneurs limite l’autonomie réelle des régions.

• Faible transparence : le processus électoral et la gestion des ressources régionales manquent de mécanismes de contrôle citoyen.

• Inégalités territoriales : les disparités entre régions en matière de ressources, d’infrastructures et de capacités techniques risquent d’être accentuées.

Pour que les élections régionales contribuent réellement à la transformation territoriale du Cameroun, plusieurs conditions doivent être réunies :

• Renforcer la participation citoyenne, notamment par une réforme du mode de scrutin.

• Garantir l’autonomie financière des régions, avec des mécanismes de péréquation (système de redistribution destiné à égaliser les charges ou les ressources entre différentes collectivités territoriales) et de transparence budgétaire.

• Former les élus régionaux à la planification, à la gestion publique et à la concertation territoriale.

• Impliquer les acteurs locaux (chefferies, société civile, secteur privé) dans l’élaboration des politiques régionales.

• Évaluer régulièrement l’impact de la décentralisation, à travers des indicateurs de performance et des audits indépendants.

Les élections régionales du 6 décembre constituent une avancée institutionnelle significative dans le processus de décentralisation au Cameroun. Toutefois, leur portée dépendra de la volonté politique de transférer effectivement les compétences, de la capacité des régions à exercer leurs prérogatives, et de l’implication des citoyens dans la gouvernance locale. Au-delà du vote, c’est une nouvelle culture politique qu’il faut construire, fondée sur la proximité, la redevabilité et la valorisation des dynamiques territoriales.

Gontran Eloundou

Analyste politique

+237 673 933 132

- Créé le .

- Vues : 555